为深入贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神,引导推动广大教职工家庭形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚,校工会、妇联特别推出“最美家力量”专栏,持续展播我校最美家庭、书香家庭事迹,希望他们的家庭故事能带给你奋进的力量!

今天

让我们走进江苏师大“最美家庭”——听听最美“家”故事,汲取最美“家”力量

电气工程及自动化学院 张彩荣、张兴奎

他们的“人世间”——从家庭住房的变迁谈起

最美的家庭一定是幸福的家庭,一个小家的幸福离不开国家的兴旺富强。改革开放以来,我们国家在中国共产党的领导下不断满足人民群众对美好生活的向往,张彩荣老师和张兴奎老师的小家近40年居住条件的变化正是人民生活水平不断提高、幸福感日益增强的一个缩影。

1981年的秋天,他们相识于大学校园。碰巧坐在同一间教室,而且处在前后座的位置,就有了课下经常探讨问题的场景;毕业季,他们牵手了,而且都留在学校,成为大学老师;她去外地攻读研究生,他留在当地,经历了暑往寒来的三年异地恋。

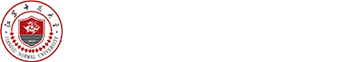

1988年的夏天,他们结婚了。在80年代,还没有商品房,都是排队等着单位分公房。排队的人很多,房源很少,哪有那么容易分到房子啊!

他们的第一个房子是“历尽千辛万苦”租的房东家的一个院心房。院心房就是在房东家的院子里盖的,当然是平房,而且两家合住,共用一个厨房,没有室内卫生间。那时候他们每天和邻居在一起,一边聊天,一边生煤火做饭;买一斤肉切成7份,一周7天,每天都有肉吃。吃饭的时候,听着家里双卡收录机中播报的新闻和小说,心里对未来充满了美好的希望。这个双卡收录机是结婚时两家父母资助购买的唯一的家电啊!

因为这个平房“冬冷夏热”,实在不适合养育小孩,所以她怀孕快临产时去了远在千里之外的婆婆家。在那里坐月子,休产假,生活了6个月。他回单位工作,过上了住宿舍、吃食堂的集体生活。

孩子出生了。婆婆家在东北林场,家里有10口人,一会姑姑抱抱侄女,一会叔叔抱抱侄女,爷爷奶奶更是喜欢得不得了。春天全家都上山去采黄花菜、蕨菜时,她就一边看孩子,一边做饭,蒸一大盆米饭,做一锅韭菜鸡蛋汤,每个人来碗盖浇饭,香得很呀!

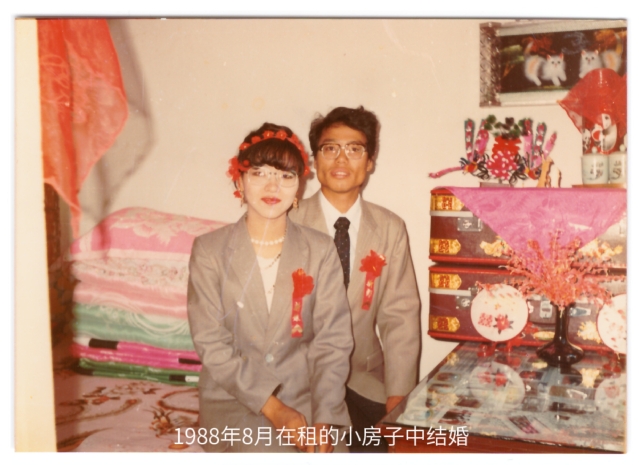

产假将要结束了,在单身宿舍“急得团团转”的他,“幸运”通过别人帮忙,租了他们的第二个房子。这是一套30m2一室一厨一卫的楼房,怕婆婆看小孩寂寞,买了电视机和洗衣机,比平房的条件好了很多。过了一年,因房东用房子需收回,他们不得不搬家。

同事给帮忙,租了第三个房子,和房东合住一套,就住在房东家中的一个房间。孩子病了,房东大嫂会帮着带孩子去看病,而她有时间就给房东家的孩子辅导功课。

1992年秋天,学校分给他们一间6m2的楼房,和另一位老师合住一套,共用一个厨房和卫生间。在这个3×2 m2的房间里,放了一张1.2×2 m2的窄双人床,大床上面放小孩床,再把床的腿接高,床下面就成为一个“储藏间”;床的对面是衣柜和书柜,床头是洗衣机,洗衣机上面摞着电视机。房间虽小,布置得很紧凑,也很温馨。这一年,他考上了外地研究生,家里时常只剩下娘俩,屋里会显得宽敞一些。

1993年冬天,单位给换了一间15 m2的大房子,三家合住一套,共用1个厨房和卫生间。搬进去,感觉房间真大呀!孩子可以在里面跑跑跳跳了,能放一个书桌了,可以编写教材,可以写论文了。

1996年,单位集资建房了,他们“用尽全力”购买了一套二室一厅一厨一卫7楼的75 m2房子,有时候接送孩子上学放学、上班等,一天要爬10趟7楼,换煤气罐也是自己扛上7楼,生活越来越好了,有用不完的力气。

2002年以后,他们住上了120 m2的大房子,水、电、气一应俱全,心情更加舒畅,生活更加美好!

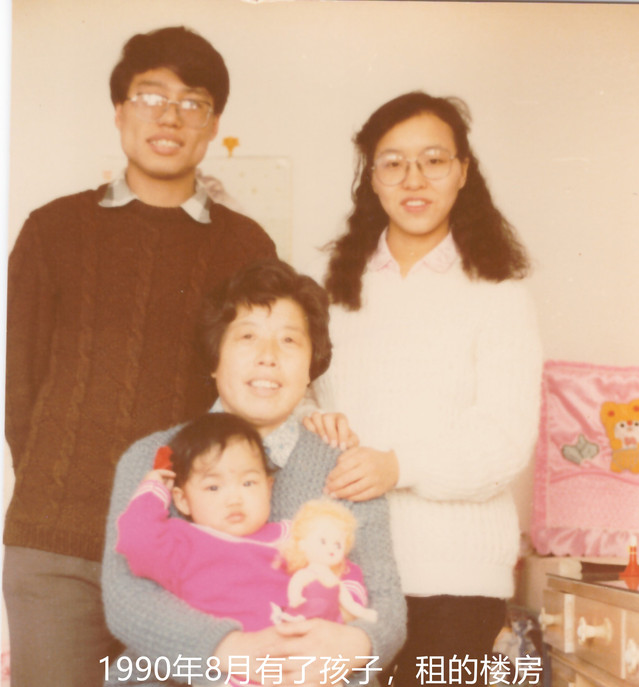

在子女教育上,他们不溺爱、不娇惯,孩子也比较省心。如今,女儿博士毕业,找到了心爱的工作,也结婚成家了。对待双方老人,极尽赡养义务。与众多邻里和睦相处,都是愉快生活!

在多年教学工作中,她认真踏实,主编了4部本科教材,1部研究生教材。获得了江苏省高校微课教学比赛本科组二等奖、省优秀毕业设计优秀团队、全国高等学校自制实验教学仪器设备评选三等奖,江苏师范大学教学优秀奖、青年教师优秀导师奖、教书育人先进个人、师德模范,指导国家级、省级大创项目结题7项。他在科研工作中,做了一些横向项目、科技成果转化,培养了一批批优秀的学生。

如今,祖国越来越强大了,我们每个家庭成员会更加努力,维护好这个幸福、美满的家庭。只有每个小家都幸福了,我们的祖国大家庭才会更加蒸蒸日上,祝愿每个家庭都幸福安康!

校工会、妇联征集