近日,生命科学学院刘伟杰团队以我校为独立完成单位在国际权威期刊Nature Communications上发表题为“cAMP and c-di-GMP synergistically support biofilm maintenance through the direct interaction of their effectors”的长篇研究论文,揭示了第二信使cAMP与c-di-GMP通过其受体蛋白CRP与BpfD直接互作交叉调控腐败希瓦氏菌生物被膜稳定性的分子机制。我校生命科学学院青年教师刘聪和孙地为共同第一作者,刘伟杰副教授为唯一通讯作者,刘佳文老师、我校研究生陈颖、周徐鸽、汝昀睿及朱静榕实验师参与本项研究。

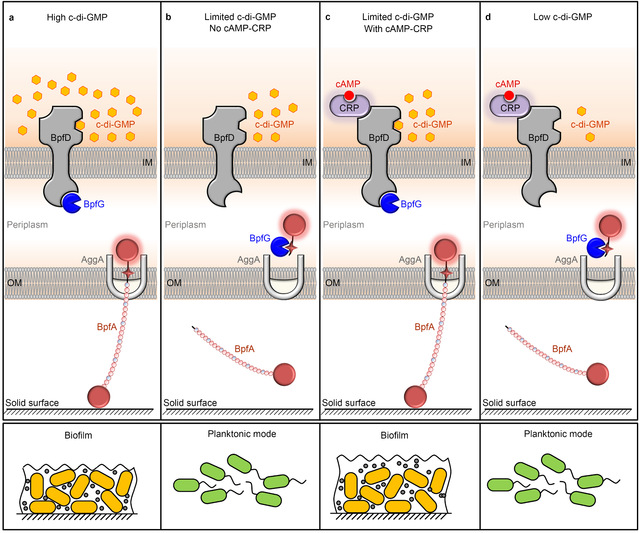

生物被膜是微生物粘附于固体表面并分泌大分子胞外基质,将菌体包裹其中而形成的膜状物,是细菌在自然界中常见的群居生存状态。细菌形成生物被膜是菌体响应外界逆境的生存策略,直接影响人类生产生活的各个方面,因此细菌形成生物被膜分子机制的研究一直是微生物领域的研究热点。第二信使cAMP和c-di-GMP是细菌中普遍存在的核心调控信号分子,参与调节多种生理功能。cAMP和c-di-GMP之间的交叉调控极为复杂,具体分子机制尚不清楚。本研究通过大量的分子遗传学和生物化学技术揭示了cAMP和c-di-GMP能够通过其受体蛋白CRP与BpfD直接互作协同维持成熟生物被膜的稳定性。在细菌中,CRP作为cAMP的受体蛋白,在被发现的几十年里主要作为转录调控因子为人类所熟知。本文详细阐述了cAMP-CRP复合体的非转录调控活性,对于理解cAMP-CRP复合体在其他细菌中的功能具有重要的科学意义和理论参考价值。

cAMP与c-di-GMP协同调控生物被膜稳定性的模式图

刘伟杰,博士,副教授,2012年毕业于中国农业大学。先后入选江苏省“333工程”中青年学术带头人、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师、徐州市“十大青年科技奖”获得者。获得教育部科技进步二等奖(第二完成人)和江苏省高校科技成果三等奖(第一完成人)各1项;主持国家级科研项目2项、省级项目4项、市级项目3项;以第1或通讯作者在Nature Communications和Applied and Environmental Microbiology等杂志上发表SCI论文25篇;以第一专利人获得发明专利授权7项。

刘聪,博士,讲师,2018年毕业于中国农业大学。主要从事细菌形成生物被膜的分子机制研究。主持国家自然科学基金青年基金1项,在Nature Communications和Applied and Environmental Microbiology等杂志上发表SCI论文8篇,申请发明专利2项。

孙地,博士,讲师,2017年毕业于中国农业大学,主要从事微生物次级代谢产物调控研究。主持国家自然科学基金青年基金和江苏省自然科学基金青年基金各1项。在Applied and Environmental Microbiology和Frontiers in Microbiology等杂志上发表SCI论文10篇,申请发明专利1项。

刘佳文,博士,讲师,2020年毕业于中国农业大学,主要从事微生物酶学研究。主持江苏省自然科学青年基金和江苏省高校面上项目各1项,在Biotechnology for Biofuels等杂志上发表论文5篇。

该研究获得国家自然科学基金、江苏省自然科学基金、江苏省高校自然科学基金、江苏省六大人才高峰项目、江苏省高校优势学科建设工程项目、徐州市科技计划等项目资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-29240-5